Tagebuchset-Stammzelltransplantation

Tagebuchprojekt – Ausdruck und Halt während der Stammzelltransplantation

Kinder und Jugendliche, die sich einer allogenen Stammzellentransplantation unterziehen müssen, verbringen oft Wochen oder sogar Monate isoliert im gleichen Patientenzimmer. Die intensive Therapie erfordert strikte Hygieneregeln, schränkt die körperliche Bewegungsfreiheit massiv ein und geht mit starken körperlichen und psychischen Belastungen einher.

Das Krankenzimmer wird zum alleinigen Lebensraum. Die Trennung von der Aussenwelt, das monotone Umfeld und der fehlende soziale Austausch lassen schnell die Tage ineinander verschwimmen.

Tagebuch als Kraftquelle im Klinikalltag

Trotz dieser herausfordernden Situation erleben Betroffene berührende, persönliche und manchmal sogar schöne Momente. Das Festhalten dieser Erlebnisse – in Texten, Zeichnungen oder Fotos – hilft, dem Tag Struktur zu geben und Emotionen auszudrücken.

Das Tagebuchprojekt bietet Kindern, Jugendlichen und ihren Familien eine Möglichkeit, Gedanken, Gefühle und Erfahrungen kreativ zu verarbeiten. Es stärkt die Selbstwahrnehmung, unterstützt die psychische Stabilität und schafft ein persönliches Erinnerungsstück, das über den Spitalaufenthalt hinaus Bedeutung hat.

«Wir als Betroffene eines schwer kranken Kindes finden dieses Tagebuch mit Fotos unheimlich toll, um Tag für Tag festzuhalten. Egal ob gute oder schlechte Tage. Jedoch ist dieses Tagebuch nicht nur für uns als Familie wichtig, sondern auch für die Angehörigen und Freunde, um besser zu verstehen, was in dieser intensiven Zeit so alles passiert ist.»

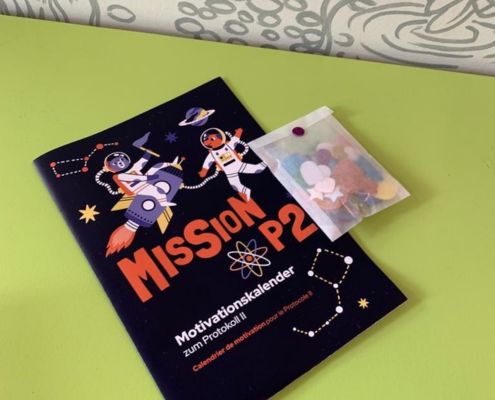

Positive Resonanz und Weiterentwicklung 2024

2024 wurden fünf solcher Tagebücher an betroffene Familien übergeben. Aufgrund des positiven Feedbacks aus dem Vorjahr – und dem Wunsch nach mehr Seiten – wurden die neuen Bücher in Zusammenarbeit mit der Papiermühle Basel überarbeitet und erweitert.

Die Rückmeldungen zeigen, wie sehr Familien diese Form der emotionalen Unterstützung schätzen. Das Schreiben, Zeichnen oder Einkleben von Bildern hilft nicht nur beim Verarbeiten, sondern gibt Halt in einer Zeit, die von Ungewissheit und Ängsten geprägt ist.